الوسط السياسي في أي بلد هو بمثابة مركز الثقل الحقيقي فيه، فهو الذي يُثبّت النظام السياسي ويمنحه الاستقرار، أو يُخلخله ويسلبه الأمن والأمان، وبمعنى آخر هو الذي يحفظ الدولة ويصونها، أو يُعرّضها للانهيار والزوال.

كيف لا وهو وسط الرجال الذين يتتبعون الأخبار السياسية والأعمال السياسية والأحداث السياسية، ويُعطون رأيهم فيها، فيرعون شؤون الناس، ويسوسونهم، وفقاً لآرائهم ووجهات نظرهم.

فكل ما يقع من أحداث، وما يستجدّ من قضايا، وما يجري من أعمال سياسية، يكون لهؤلاء الرجال دخلٌ فيها، سواء أكانوا سياسيين من الحكّام الذين يتولون تنفيذ الأحكام، أم كانوا سياسيين ليسوا من الحكام، ولكنّهم يؤثّرون في قرارات الحكّام.

ومن هنا كان الوسط السياسي من الأهميّة بمكان بحيث يرتقي إلى المستوى الذي يتحمّل فيه مسؤولية بناء الدول وهدْمها، ويعمل على إيجاد الاستقرار في أنظمة الحكم، أو يكون مصدراً لتخلخلها.

وقد ابتُلينا في بلادنا الإسلامية بعد سقوط دولة الخلافة العثمانية بأوساط سياسية عميلة تابعة، ومُنتفعة مُتواطئة، وجبانة مُهادنة، جاءت مع استيلاء الدول الاستعمارية على مقاليد الأمور في بلادنا بعد زوال الخلافة العثمانية، فوُجدت الأنظمة الحاكمة المأجورة، والأحزاب المعارضة الخانعة والذليلة، ووجدت نخبٌ وصولية مختلفة، كما وجدت وسائط إعلامية مُلوّثة، وأقلامٌ مسمومة، تتحرّك بالمال السياسي القذر، فتؤثّر في الرأي العام بما يتناسب مع الأفكار العلمانية التي بُنيت على قاعدة الفصل بين الدين والسياسة.

ومع مرور السنين، تجذّرت هذه الأوساط السياسية في حياة الناس، وتشكّلت في أحزاب فاسدة مضلّلة، وظنّ النّاس أنّها واقع لا يتغيّر، فنتج عن طول بقائها بين ظهراني الأمّة نوعٌ من التدجين للأجيال المتلاحقة من الوسط السياسي في البلاد الإسلامية، وبما يتساوق مع بقاء الأنظمة الحاكمة المأجورة في السلطة، وكأنّها قدرٌ لا يتغيّر، وكذلك تمّ ترويض الشخصيات المستقلّة المؤثّرة، والتي هي في الأصل جزءٌ من الأوساط السياسية في المجتمع، لجعلها تتعامل مع تلك الأنظمة البائسة، باعتبارها واقعاً سياسياً لا مجال لتغييره، أو الانقلاب عليه،فكانت النتيجة أنْ تغوّلت القيادات الحاكمة، بعد أنْ وجدت من يُرقّع عيوبها، ويُطيل عمرها، ولا يعمل على إسقاطها، فتمادت في غيّها، وزاد بطشها وتنكيلها بالناس، واستشرى الفساد في جميع جوانبها.

وبهذا الأسلوب السياسي الاستعماري الخبيث، تمّ تسويق فكرة أنّ الحكومة والمعارضة يُكمّلان بعضهما بعضا، وأضيف إليهما ما يُسمّى بمنظّمات المجتمع المدني، بوصفها جميعًا أجزاءً من النظام العام، أو باعتبارها مكوّنات وعناصر تُشكّل الإطار الكلي لهياكل الدولة ومنظوماتها المختلفة.

وانخرطت في هذه اللعبة السياسية كل الحركات الوطنية، وغالبية الحركات الإسلامية إلاّ من رحم ربي، وكانت النتيجة أنْ تأخّرت أعمال التغيير المجتمعي الحقيقي، وتعطّلت مناهج التغيير الجذري لعقود، ومن كان يملك الرؤية الشاملة للتغيير كحزب التحرير أصبح يُكافح ضد كل الاتّجاهات، ويُناضل في جميع المجالات، ويُواجه كل التيّارات السياسية التي قبلت بمناهج التغيير الجزئية، فكان حِمله كبيرًا، وطريقه مُحاطاً بالصخور من كل جانب.

وعندما اندلعت الثورات مُبشّرةً بظهور أوساط سياسية جديدة، تُطالب بهدم الأنظمة القائمة، وإحلال غيرها على أنقاضها، اهتزّت تلك الأوساط البالية بشدّة، لا سيما بعد سقوط بعض الرؤوس، فاختلّ أداؤها، وتزلزلت أركانها، فاستنجدت بأسيادها، فهُرعت الدول الكافرة بقضّها وقضيضها لإنقاذ عملائها، وللحفاظ على نفوذها، فأشعلت حروباً أهلية، وأثارت القلاقل والنزعات الطائفية، وأعادت إنتاج الأنظمة المُتداعية بهياكل جديدة، وأوساط سياسية جديدة، وحاولت بها إطفاء نيران الثورات الملتهبة، وتسكين غضب الدهماء، بكل ما امتلكت من وسائل خبيثة، وأدوات مُتيسّرة..

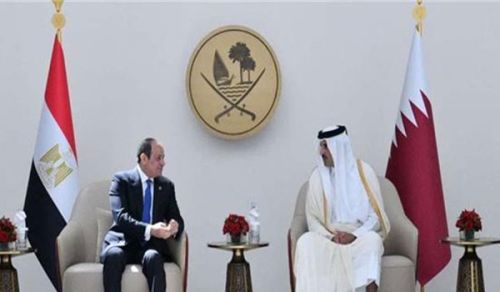

وسعت الدول الاستعمارية بذلك إلى تحويل أعمال الثوار إلى أعمال سياسية تدعو للتغيير الجزئي، وقبِلت بنشاط الأحزاب الإسلامية التي التزمت بالرابطة الوطنية، وتبنّت الفكر العلماني، ونبذت أحكام الشريعة كحركة النهضة، ودعمت دور النقابات، والاتحادات، والجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني، لإفشال الثورة كما حصل في تونس، وسلّطت الطغم العسكرية على الثوّار كما حصل في مصر، وأشعلت حروباً طائفية وجهوية كما حصل في سوريا واليمن وليبيا، مُحاوِلةً بذلك كله إجهاض الثورات، وحرفها عن أهدافها، باستخدام تلك الأوساط السياسية البائسة.

لقد كانت مُشاركة تلك الأوساط، وتأثيرها في العمل السياسي، وعلاقتها المشبوهة بعناصر ومُكوّنات الدول التابعة سبباً رئيسياً في إرهاق المجتمعات، وسدّاً للطريق أمام الوسط السياسي الحقيقي الصاعد الذي يتبنّى طريقة التغيير الجذري.

أرادت الدول الاستعمارية الاستمرار في ضبط العمل السياسي في بلادنا الإسلاميّة بطرائق مُشابهة لما هو موجود عندها، فهي ترى أنّه إنْ كان لا بُدّ من وجود أحزاب ونُخب وأوساط مُعادية للنظام، فلتكن جزءاً من المُعارضة المنضبطة التي لا تعمل على إسقاط الأنظمة، وتكتفي بدور المعارضة الشكلي.

فهذا النوع من الأوساط السياسية هو الذي تُريده لنا الدول الغربية الاستعمارية، حتى لا تتعرّض الكيانات المصطنعة التي أوجدتها في بلادنا إلى الخطر، ولكي تبقى دولنا تابعة للمستعمرين إلى ما لا نهاية.

لذلك كان لا بُدّ من الاعتناء ببناء الوسط السياسي عندنا بشكلٍ لافت، فكان لا بُدّ من التركيز أولاً على أنْ تكون العقيدة الإسلامية بوصفها عقيدةً سياسية أساساً لهذا الوسط، لأنّ اعتماد أي أساس آخر كالمصالح الآنيّة، أو الروابط الوطنية والطائفية، يؤدي به حتماً إلى السقوط في أحضان الكفار المستعمرين، مثلما سقطت الأوساط المذكورة.

وبعد ذلك يتمّ تركيز بناء الوسط السياسي السليم، وتجهيزه ليتسلّم الحكم، وليُدير دفّة الدولة، فلا يقبل بالأخذ بفكرة المشاركة في السلطة، والقبول ببقاء النظام القائم، لذلك يجب أنْ يُصاغ صياغةً جديدة تختلف عن صياغة الأوساط السياسية التقليدية التي دمّرت البلاد وأفسدت العباد، وأهم ما في هذه الصياغة إدراكه أنّه وسط سياسي إحلالي، أي وسط سياسي عليه أنْ يحلّ محل الوسط السياسي السابق إحلالاً كاملاً، فلا مجال بالنسبة إليه للتشارك مع النُخب العميلة، والمضبوعة بالثقافة الغربية، والمتواطئة مع الأنظمة المأجورة.

وبناء هذا الوسط السياسي الإحلالي يتطلّب من أعضائه جميعاً طرح الأفكار السياسية عن الإسلام على المجتمع باستمرار، وبلا توقف، لأنّ أي توقف عن الطرح قد يُمكّن أتباع الأوساط السياسية التقليدية العتيقة من ملء الفراغ.

والاستمرار في ضخ الأفكار يُثمر في المجتمعات حتماً، وبسرعة، لذلك كان لا بُدّ من ملاحظة أهمّية طرح الأفكار على الناس باستمرار، وضخّها بقوة، لأنّه كلّما كان الطرح قوياً، ومستمراً، كانت النتائج إيجابية، وكان الحصاد كبيراً.

ويُراعى في بث الأفكار ربطها دوماً بالعقيدة الإسلامية، بوصفها القوة الدافعة والمُحفّزة للعمل، ويُراعى من ناحيةٍ ثانية أنْ تكون الأفكار سياسيّة، أي أنْ تكون فيها صفة تتبع الأخبار السياسية والأعمال السياسية والأحداث السياسية، وأنْ يُظهر رجال الوسط السياسي هذا رأيهم المتميّز فيها بوضوح، فيُدْرك الناس أنّ هؤلاء الرجال يسعوْن بصدق لرعاية شؤونهم بكل جدٍ واجتهاد، ويعملون بتفانٍ وإخلاص على خدمة الناس، ويقومون بتنزيل المعالجات الصائبة على الوقائع المتجدّدة من منظورٍ إسلامي عملي، ويربطون ذلك كلّه بوجوب إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، والتي بوجودها فقط تُترجم تلك المعالجات إلى واقعٍ عملي، تتجسّد فيه الحياة الإسلامية الحقيقية، وبذلك يتمّ لفت نظر الناس، وإشعارهم، بقدرتهم السياسية الفائقة على طرح الحلول الإسلامية لمشاكلهم، بطريقة عملية ناجحة.

وهذا العمل السياسي يستلزم تحسّس المصالح الحيوية لدى الناس، وتبنيها، وإظهار الآراء السديدة التي تُعالجها، وهو إنْ تمّ على هذا الوجه، فلا شك أنّه يكون عملاً كبيراً، لا يستطيع أنْ يقومَ به الوسط السياسي إلا بتوجيه وإشراف من الحزب المبدئي عليه بشكلٍ كامل، وهو ما يجعله سهلا وميسوراً، فإذا ما خاض الوسط السياسي هذا المعترك بهذه الكيفية فسينال ثقة المجتمع على الأرجح، وسيتمكّن مع التتابع والاستمرار في محاصرة الأوساط السياسية البالية، وتهميشها، والحلول مكانها، ومن ثمّ ستُقام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة - عندما يشاء الله سبحانه وتعالى - بسلاسة وإحكام.

والرسول e حين وُجد في المدينة بإقامة الدولة الإسلامية وُجد الوسط السياسي باعتناق الإسلام والاستعداد لنصرته، وانمحى الوسط السياسي القديم، وسط عبد الله بن أبي وأضرابه، وحين فتح مكة قضى على الوسط السياسي بالقتال في الحرب، وبإزالة النفوذ كليا ممن لم تُقطع عنقه، وحل محلهم المسلمون وصاروا قادة وزعماء، فوُجد الوسط السياسي الجديد وأُزيل الوسط السياسي القديم.

رأيك في الموضوع